「茶道をはじめることになったけど、何を持っていけば良いのかわからない!」

「お教室から必要な物は伝えられているけど、他にあると便利なものを知りたい!」

という方に向けて、この記事を見ながら一緒に持ち物の準備ができるような記事になっています。

このアイテムは可愛い柄を持っていいもの、このアイテムは流派によって色が決まっているなど、それぞれどんなものを選べばいいかも解説していくので、ぜひ参考にしてみてください。

必要なもの、流派によっては必要なもの、あると便利な物の順番でさっそく紹介していきます!

【お稽古で必要なもの】

まずはどの流派でもお稽古で必ず使うものを紹介。

教室で用意されているとしても、お茶を長く続けたいと思っているなら、全て持っていて損はないです。

■帛紗/袱紗(ふくさ)

4,480円(税込み)

茶道で使用する帛紗は、茶器を拭いて清める用途で使います。

お点前の練習で帛紗は欠かせません。

主に無地の赤、朱色、紫の3色が茶道用として販売されていて、基本的に女性は赤、男性は紫の袱紗を持ちます。

表千家では朱色でないといけない。など、流派によって決まりがある場合があるので、購入する前に教室に問い合わせましょう。

柄物の帛紗なども販売されていますが、茶道で使用する帛紗は無地のものと決まっているので、ここで個性は出さず、流派にあった茶道用の帛紗を選びましょう。

[sf_button colour=”accent” type=”standard” size=”standard” link=”https://a.r10.to/hU7pXM” target=”_blank” icon=”” dropshadow=”no” rounded=”no” extraclass=””]商品の詳細はこちら[/sf_button]

■扇子(せんす)

普段使い用の扇子より小さいサイズが茶道で使用される扇子です。

茶道において、扇子は単なる道具以上の深い意味を持っています。茶室への入室時や席に着く際、私たちは扇子を自分の前に置いてお辞儀をします。この所作には重要な意味が込められており、扇子は「自分という存在」そのものを表現する象徴的な道具となるのです。

この扇子を用いた作法は、茶道に限らず日本の伝統文化全般に見られる共通の作法です。ただし、このような儀式の場で使用される扇子は、実用的な用途ではなく儀礼的な意味を持つため、扇を開いて使用することは通常ありません。

興味深いのは、扇子の大きさにも男女で違いがあることです。男性用の扇子は約20センチメートルとやや長めに作られているのに対し、女性用は約17センチメートルとコンパクトなサイズに設計されています。このような細やかな配慮も、日本の伝統文化の特徴の一つと言えるでしょう。

お稽古のはじまりとおわりのご挨拶など、お辞儀をするときに前に置いて使います。

広げて使うことはほとんどないので、柄などにはこだわらず、シンプルで安価なものが良いでしょう。

暑い夏のお稽古でも、この扇子でぱたぱたと扇いではいけません。

[sf_button colour=”accent” type=”standard” size=”standard” link=”https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/1943de43.98b1893c.1943de44.7015306c/?pc=https%3A%2F%2Fitem.rakuten.co.jp%2F753ya%2F10007469%2F&m=http%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2F753ya%2Fi%2F10004641%2F&link_type=hybrid_url&ut=eyJwYWdlIjoiaXRlbSIsInR5cGUiOiJoeWJyaWRfdXJsIiwic2l6ZSI6IjI0MHgyNDAiLCJuYW0iOjEsIm5hbXAiOiJyaWdodCIsImNvbSI6MSwiY29tcCI6ImRvd24iLCJwcmljZSI6MSwiYm9yIjoxLCJjb2wiOjEsImJidG4iOjEsInByb2QiOjB9″ target=”_blank” icon=”” dropshadow=”no” rounded=”no” extraclass=””]扇子の商品のご紹介はこちら[/sf_button]

■懐紙(かいし)

660円(税込み)

懐紙は入手方法も多様で、専門的な茶道具店に限らず、和紙専門店や100円ショップなど、身近な場所でも手に入れることができます。

懐紙の歴史は平安時代にまで遡ります。当時は現代でいうハンカチやティッシュペーパー、メモ用紙のように、実に様々な用途で活用されていました。この多目的な特徴は現代にも受け継がれており、茶道以外でも便利な文具や生活用品として重宝されています。

そのため、デザインも豊富で、用途に応じて自由な表現が取り入れられています。

茶道で使用される懐紙には、男女で異なる規格が定められています。男性用は17.5センチ×20.6センチとやや大きめに、女性用は17.5センチ×14.5センチと少しコンパクトなサイズに設計されています。このような細やかな区別も、日本の伝統文化における配慮の表れと言えるでしょう。

茶道での懐紙の使い方は、お茶菓子をいただくときに、お皿のようにしてお茶菓子を置くために使います。

使い捨てなので、安価な無地のものでもいいですが、かわいい柄入りの懐紙もたくさん販売されています。

お茶菓子は見た目にも美しい物が多いので、素敵な柄入りの懐紙に乗せて楽しむのが粋。

お茶の席だけでなく、日常生活でもあらゆる用途で使用することができるので、お気に入りの懐紙をぜひ見つけてみてください。

[sf_button colour=”accent” type=”standard” size=”standard” link=”https://a.r10.to/hU747Q” target=”_blank” icon=”” dropshadow=”no” rounded=”no” extraclass=””]商品の詳細はこちら[/sf_button]

かわいい懐紙はこちらのページをチェック!

[sf_button colour=”green” type=”standard” size=”standard” link=”https://melety.com/archives/16453″ target=”_blank” icon=”” dropshadow=”no” rounded=”no” extraclass=””]かわいい懐紙を見る[/sf_button]

■菓子楊枝/菓子切り(かしようじ/かしきり)

お茶菓子を頂くとき、フォークのようにして使用します。

ステンレス製の楊枝を何度も使い回すのが主流ですが、木製の使い捨ての楊枝もあります。

お稽古で毎回使うのであれば、ステンレス製のものを用意しましょう。

使った菓子楊枝はお茶菓子を乗せた懐紙で拭いて、楊枝入れに入れて持ち帰るので、楊枝入れも一緒についてくるものがおすすめ。

菓子楊枝の形状はどれもあまり変わらないので、好きな色や柄の楊枝入れがついてくる物を選んでしまって大丈夫です。

[sf_button colour=”accent” type=”standard” size=”standard” link=”https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/154c147d.896e8bb3.154c147e.781a95da/?pc=https%3A%2F%2Fitem.rakuten.co.jp%2Fteecup%2F692594%2F&m=http%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2Fteecup%2Fi%2F10000063%2F&link_type=hybrid_url&ut=eyJwYWdlIjoiaXRlbSIsInR5cGUiOiJoeWJyaWRfdXJsIiwic2l6ZSI6IjI0MHgyNDAiLCJuYW0iOjEsIm5hbXAiOiJyaWdodCIsImNvbSI6MSwiY29tcCI6ImRvd24iLCJwcmljZSI6MSwiYm9yIjoxLCJjb2wiOjEsImJidG4iOjEsInByb2QiOjB9″ target=”_blank” icon=”” dropshadow=”no” rounded=”no” extraclass=””]菓子切りの商品の紹介はこちら[/sf_button]

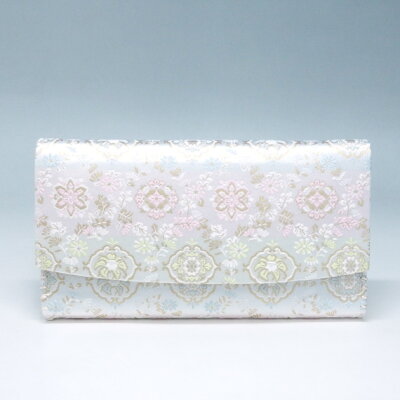

■帛紗ばさみ/懐紙入れ(ふくさばさみ/かいしいれ)

2,790円(税込み)

お茶席で必要なものを入れて携帯する入れ物のことを、帛紗ばさみ、または懐紙入れといいます。

この中には袱紗、懐紙、菓子楊枝、扇子などを入れて持ち歩きます。

1000円以下の安価なものから、何万円もするものまで様々あり、たくさんのデザインの帛紗ばさみが販売されているので、きっとお気に入りの1点がみつかるはずです。

お洋服に合わせるカバンを選ぶように、お茶会で着たいお着物に合わせて選ぶのもおすすめ。

[sf_button colour=”accent” type=”standard” size=”standard” link=”https://a.r10.to/hky9r8″ target=”_blank” icon=”” dropshadow=”no” rounded=”no” extraclass=””]商品の詳細はこちら[/sf_button]

■白無地の靴下や足袋靴下

1728円(税込み)

お稽古にお着物で参加する場合はもちろん足下は足袋ですが、お洋服で参加する場合は白で無地の靴下を履きます。

もともと教室に来るときに履いてきた靴下が白だったとしても、教室に入る前に新しい靴下で清浄にしてお稽古に挑みましょう。

足下だけでも和服に慣れるように、足袋のように足の指がわかれている靴下もおすすめです。

[sf_button colour=”accent” type=”standard” size=”standard” link=”https://www.pajamaya.com/fs/pajamaya/31556922″ target=”_blank” icon=”” dropshadow=”no” rounded=”no” extraclass=””]商品の詳細はこちら[/sf_button]

【流派によって必要な物】

全ての流派で使用するものではないけど、一部の流派で使用されているお道具を紹介します。

このような特殊な物はお教室の方から伝えられることが多いと思うので、色などのさらに細かい決まりはないか聞いてみましょう。

■古袱紗(こぶくさ)

裏千家で使用される袱紗のこと。

お茶を出したり、お茶具を拝見するときに乗せて使います。

お茶具を拭いて清めるために使う袱紗とは違い、柄のある物を使用します。

お教室に、色や柄はどのようなものがいいか問い合わせてみましょう。

[sf_button colour=”accent” type=”standard” size=”standard” link=”https://a.r10.to/h5mFeq” target=”_blank” icon=”” dropshadow=”no” rounded=”no” extraclass=””]古帛紗の商品のご紹介はこちら[/sf_button]

【必須ではないけどあったほうがいい物、あると便利な物】

■茶巾

この投稿をInstagramで見る

お点前で、お茶碗を拭く為に使うガーゼのような布を茶巾と言います。

お教室で用意してくれている場合もあるので、持ち物に書いていなければ、とりあえず持っていかなくていいでしょう。

30cm×15cm程の長方形の白い麻の布が最もよく使われます。

お茶会では新しいものが使われていると思いますが、お稽古では何度も洗って、ぼろぼろになるまで1枚を使い回します。

[sf_button colour=”accent” type=”standard” size=”standard” link=”https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/1943eece.7a3afc59.1943eecf.b77e74ab/?pc=https%3A%2F%2Fitem.rakuten.co.jp%2Fyygayagaya%2F10000981%2F&m=http%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2Fyygayagaya%2Fi%2F10000981%2F&link_type=hybrid_url&ut=eyJwYWdlIjoiaXRlbSIsInR5cGUiOiJoeWJyaWRfdXJsIiwic2l6ZSI6IjI0MHgyNDAiLCJuYW0iOjEsIm5hbXAiOiJyaWdodCIsImNvbSI6MSwiY29tcCI6ImRvd24iLCJwcmljZSI6MSwiYm9yIjoxLCJjb2wiOjEsImJidG4iOjEsInByb2QiOjB9″ target=”_blank” icon=”” dropshadow=”no” rounded=”no” extraclass=””]茶巾の商品のご紹介はこちら[/sf_button]

■茶巾入れ

茶巾を収納する入れ物のことを茶巾入れと言います。

茶巾入れと同様、持ち物に書かれていなければ持っていかなくてもいいでしょう。

お茶碗を拭いた後の茶巾は濡れて汚れているので、内側が防水加工されている茶巾入れの中に茶巾を入れ、帛紗ばさみに入れて持ち帰ります。

帛紗ばさみ同様いろいろな柄のものがあり、ネットでは数百円で購入できる物が多く販売されています。

[sf_button colour=”accent” type=”standard” size=”standard” link=”https://a.r10.to/hkZOMN” target=”_blank” icon=”” dropshadow=”no” rounded=”no” extraclass=””]茶巾入れの商品のご紹介はこちら[/sf_button]

■茶道用かばん

洋服でお稽古の参加が許されているお教室なら普通のバッグで何も問題はありませんが、茶道用のかばんもあります。

着物でお稽古に行くときに、こういったかばんがあると便利です。

余裕があれば、将来お茶会に行くときのことなども考えて、和服にも合う茶道用のかばんも用意してみましょう。

[sf_button colour=”accent” type=”standard” size=”standard” link=”https://a.r10.to/hPtAfl” target=”_blank” icon=”” dropshadow=”no” rounded=”no” extraclass=””]商品のご紹介はこちら[/sf_button]

■稽古着

お洋服でお稽古に向かう場合でも、エプロンのように私服が汚れるのを守ってくれるお稽古着があると便利。

お洋服を脱がなくても、上にすっぽりかぶるだけで装着完了。

腰紐に帛紗をかけることができたり、懐紙を入れるポケットがついていて、和服を着ていなくても和服での振る舞いを練習できます。

[sf_button colour=”accent” type=”standard” size=”standard” link=”hhttps://melety.store/collections/dress/products/denim-onepiece-dress” target=”_blank” icon=”” dropshadow=”no” rounded=”no” extraclass=””]お稽古着の商品のご紹介はこちら[/sf_button]

かわいいお稽古着はこのページをチェック!

[sf_button colour=”green” type=”standard” size=”standard” link=”https://melety.com/archives/16813″ target=”_blank” icon=”” dropshadow=”no” rounded=”no” extraclass=””]かわいいお稽古着見てみる[/sf_button]

■正座椅子

この投稿をInstagramで見る

長時間の正座で足がしびれるのがいやだという人は、正座椅子を使ってみましょう。

正座と同じ姿勢でおしりの下にこの椅子をはさむだけで、足がしびれることなく、お稽古に集中することができてとても便利です。

教室によっては、準備されているところもあります。

[sf_button colour=”accent” type=”standard” size=”standard” link=”https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/1943f2e0.12c94568.1943f2e1.8a317bc5/?pc=https%3A%2F%2Fitem.rakuten.co.jp%2Fsafety-toilet%2F10000023%2F&m=http%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2Fsafety-toilet%2Fi%2F10000023%2F&link_type=hybrid_url&ut=eyJwYWdlIjoiaXRlbSIsInR5cGUiOiJoeWJyaWRfdXJsIiwic2l6ZSI6IjI0MHgyNDAiLCJuYW0iOjEsIm5hbXAiOiJyaWdodCIsImNvbSI6MSwiY29tcCI6ImRvd24iLCJwcmljZSI6MSwiYm9yIjoxLCJjb2wiOjEsImJidG4iOjEsInByb2QiOjB9″ target=”_blank” icon=”” dropshadow=”no” rounded=”no” extraclass=””]正座椅子の商品のご紹介はこちら[/sf_button]

■ヘアゴム

この投稿をInstagramで見る

髪の長い人は必須なアイテム。

お辞儀をするときや、お点前の時に髪が顔にかかっては失礼にあたります。

シンプルな黒や茶のヘアゴムを持参して、お稽古が始まる前に髪をまとめましょう。

華美なヘアゴムではなく、飾りのついていないゴムを選びましょう。

[sf_button colour=”accent” type=”standard” size=”standard” link=”https://www.muji.net/store/cmdty/detail/4548718959228″ target=”_blank” icon=”” dropshadow=”no” rounded=”no” extraclass=””]ヘアゴムの商品のご紹介はこちら[/sf_button]

■アクセサリーケース

お稽古では、指輪、ネックレス、腕時計、ブレスレットなどは外さなければいけません。

お茶具を拝見するときに、お茶具を破損させたり、お茶碗を触るときに音を立てないために、必ず外します。

小さなアクセサリーはなくしてしまいやすかったり、ネックレスが絡まってしまったりしてしまうのを防ぐために、普段からアクセサリーをつけている人は、アクセサリーケースがあると便利です。

[sf_button colour=”accent” type=”standard” size=”standard” link=”https://a.r10.to/hgkisn” frameborder=”0″ marginwidth=”0″ marginheight=”0″ scrolling=”no”>

” target=”_blank” icon=”” dropshadow=”no” rounded=”no” extraclass=””]アクセサリーケースのご紹介はこちら[/sf_button]