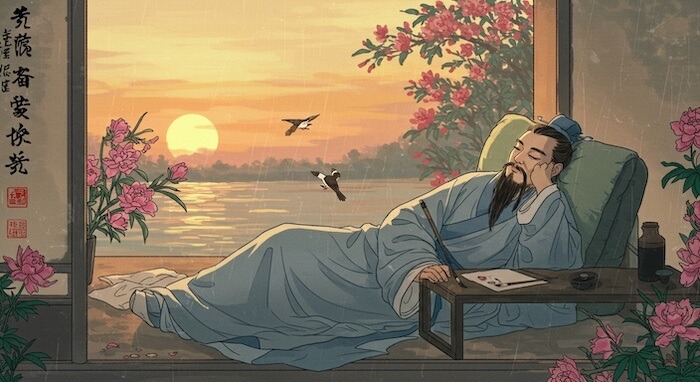

「春眠暁を覚えず(しゅんみん あかつきを おぼえず)」は、唐の時代に活躍した詩人・孟浩然(もうこうねん)が書いた『春暁(しゅんぎょう)』という漢詩の一節です。

この言葉には「春の眠りが気持ちよくて、夜明けになったことに気づかない」という意味があります。

春のあたたかな空気に包まれると、自然と眠りが深くなってしまうという経験は、現代を生きる私たちにも共感できるのではないでしょうか。

『春暁』全文の意味を解説

『春暁』は五言絶句という短い形式の漢詩で、全文はこのようになっています。

春眠不覚暁(しゅんみん あかつきを おぼえず)

処処聞啼鳥(しょしょ ていちょう を きく)

夜来風雨声(やらい ふうう の こえ)

花落知多少(はな おつる こと しる たしょう)

現代語に訳すと次のような意味になります。

春の眠りは心地よく、夜が明けたことにも気づかなかった。

あちこちから鳥のさえずりが聞こえてくる。

昨夜は風と雨の音がしていたけれど、

花はどれくらい散ってしまったのだろう。

この詩は春の朝のやわらかい雰囲気を表現しながらも、時の流れや儚さといった深いテーマも感じさせる名作です。

詩人・孟浩然について

孟浩然(689年〜740年)は中国・唐代の詩人です。

自然の風景を素直に詠んだ作品が多く、日本でも『唐詩選』などを通して広く親しまれています。

彼の詩は飾り気のない素朴さがありながらも、深い情緒にあふれているのが特徴です。

『春暁』は彼の代表作のひとつとして、何世紀にもわたって人々に愛され続けています。

この詩が生まれた背景には、春の訪れと共に感じる心地よい気候や、人の自然な感情が反映されています。

特に春のあたたかさから生まれる眠気や、移ろいやすい季節の風景への思いが込められているのです。

「春眠暁を覚えず」の使い方

この表現は、春の眠りの深さを表すだけでなく、さまざまなシーンで使うことができます。

1. 季節感を表現するフレーズとして

「春眠暁を覚えず」は、春特有の眠気を表す言葉として、季節感を伝えるときによく使われます。

春の朝、目覚ましをかけても起きられなかったときなど、共感を呼ぶフレーズとして使えます。

2. 健康や生活習慣と結びつけて

春は自律神経が乱れやすい季節です。

気圧の変化によって眠気を感じやすくなるため、「春眠暁を覚えず」を引用して健康管理の話題につなげることもできます。

3. モチベーションの変化を表現する言葉として

春は新年度のスタート時期ですが、あたたかさから気持ちがゆるみ、集中力が下がることもあります。

仕事や勉強への意欲低下を「春眠暁を覚えず」という言葉で表現することもあるのです。

日本文学との比較:「春はあけぼの」

日本の文学にも春の朝の美しさを称える有名な表現があります。

清少納言の『枕草子』冒頭にある「春はあけぼの」という一節がそれです。

「やうやう白くなりゆく山ぎは、少し明かりて、紫だちたる雲の細くたなびきたる」と続く文章は、春の夜明けの美しさを細やかに描いています。

「春眠暁を覚えず」が春の心地よい眠りを強調するのに対し、「春はあけぼの」は春の夜明けの美しさを称えています。

どちらも春の風情を表す名文でありながら、視点が異なる点がとても興味深いですね。

まとめ

「春眠暁を覚えず」は、春の朝の心地よさを詠んだ中国の詩『春暁』の一節であり、日本でも広く親しまれています。

春の眠気や季節の移ろいを象徴する言葉として、現代の会話や文学、ビジネスの比喩表現としても使われています。

この言葉の背景を知ることで、春の訪れをもっと深く感じられるかもしれません。

春のあたたかな陽気に誘われて、つい寝坊してしまった朝には「春眠暁を覚えず」と口ずさんでみてはいかがでしょうか。